Suku Pemburu yang Ditakuti di Dunia Mulai Tersingkir, 'Meneteskan Air Darah Minta Lindungi Hutan pada Pemerintah'

LINGKUNGAN - Punan Batu, adalah sebutan untuk kelompok terakhir di Kalimantan yang menerapkan cara hidup manusia prasejarah, yaitu berburu-meramu di dalam rimba.

Salah satu kelompok pertama yang mendiami pulau Kalimantan ini bertahan hidup nyaris tanpa perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Namun ruang hidup mereka di hutan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kini semakin sempit.

Ekspansi perusahaan kayu dan ladang sawit milik korporasi menyulitkan umbi-umbian liar bertumbuh dan menyempitkan ekosistem binatang buruan seperti babi hutan, rusa, kura-kura, dan kera.

Perusahaan di sekitar orang-orang Punan Batu membuat klaim bahwa operasional mereka tidak menganggu kelompok asli ini.

Namun Punan Batu yang berjumlah tidak lebih dari 100 orang ini dicemaskan akan 'tinggal nama' bila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan mereka.

Sejumlah pakar mencemaskan eksistensi Punan Batu jika mereka dipaksa mengubah cara hidup. Alasannya, mereka buta huruf, tak pernah bersinggungan dengan pendidikan, dan memiliki ketergantungan akut kepada alam.

Kajom dan Manik akhir Februari lalu baru saja menyelesaikan perjalanan menyusuri hutan selama dua malam, dari Liang Pinasing menuju pondok mereka di pinggir Sungai Sajau.

Istri, anak, dan keponakan mereka lebih dulu tiba sehari sebelumnya. Kegesitan dua laki-laki paruh baya itu menurun akibat sakit punggung yang mereka derita selama beberapa tahun terakhir.

Begitu sampai di gubuk panggung mereka yang beratap terpal, kakak-adik itu duduk bersebelahan. Kajom dan Manik melempar pandangan ke hulu sungai dalam diam. Asap rokok tidak berhenti mengepul dari mulut mereka.

Di empat pondok lain di sisi sungai itu, kerabat mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dua perempuan dewasa menghangatkan likeng — durian hutan yang dibalut dedaunan lalu diasapi hingga menjadi dodol agar awet berbulan-bulan.

Sementara itu anak-anak mereka saling bersenda gurau. Beberapa di antara mereka memutar musik dari ponsel pintar.

Walau tinggal di dalam rimba dan nyaris tak pernah muncul dalam diskursus publik, orang-orang Punan Batu sudah berkontak dengan kehidupan luar hutan.

Mereka mengenakan jam tangan. Rokok yang mereka hisap diproduksi di Jawa.

Tas tiruan berlogo merek fashion dunia menggantung di lengan orang-orang Punan Batu. Mereka juga dapat bertutur dalam bahasa Indonesia.

Namun Kajom menyebut perjumpaan mereka dengan orang-orang dari luar hutan selama ini tidak membuat kehidupan menjadi lebih baik.

"Kedatangan orang luar belum ada hasil positifnya," kata Kajom sepertidi rilis BBC News Indonesia.

"Beban utang banyak, makanya kami menggesek (memotong) kayu. Dapat satu kubik, tukar dengan beras. Tidak ada yang lain. Orang dulu tidak seperti ini," tuturnya.

Sekitar 22 tahun lalu, Kajom tidak tahu-menahu bahwa di Jakarta, lebih dari 2.600 kilometer dari rimba belantaranya, Nur Mahmudi Ismail yang kala itu menjabat menteri kehutanan, meneken izin bagi PT ITCI Kayan Hutani untuk memanfaatkan kayu-kayu di hutan yang dihuni Punan Batu.

Dia pun tak tahu saat menteri kehutanan berikutnya, Malem Sabat Kaban, menerbitkan izin serupa untuk perusahaan pelat merah, PT. Inhutani I pada tahun 2006.

"Kalau hutan ini habis oleh orang luar, kami akhirnya tidak akan bisa lagi menggesek. Tidak ada lagi punya orang Punan. Mungkin kami akan mati," kata Kajom.

Manik, abangnya, menimpali. "Mungkin kami akan bernasib seperti bola: ditendang-tendang."

Keduanya duduk di batang kayu besar di dekat pondok mereka, saat mengutarakan itu. Asap rokok kembali mengepul ke udara. Tatapan mereka kosong. Hutan terdengar sunyi. Telinga kami hanya menangkap suara burung dan desir angin.

Siapa Punan Batu?

Kajom, Manik, dan kerabat mereka merupakan orang-orang dengan latar belakang suku Punan. Terminologi batu melekat dengan identitas mereka karena mereka kerap tinggal di dalam 'batu', istilah yang dalam bahasa lokal bermakna goa.

Setidaknya itu yang dipahami Kajom dan kerabatnya tentang bagaimana orang luar mengenal mereka.

Punan Batu merupakan kelompok kecil dalam masyarakat Suku Punan yang tersebar di wilayah timur, utara, dan selatan Kalimantan, termasuk di Serawak, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Sejumlah literatur antropologi menyebut Punan sebagai pemburu-peramu yang hidup di hulu beberapa sungai Borneo. Namun di antara keluarga besar Punan, hanya Punan Batu yang diyakini masih menjalani cara hidup prasejarah.

Sejak era kolonial, Punan lainnya telah dimukimkan ke desa-desa di luar hutan sehingga tidak lagi nomaden atau berburu untuk bertahan hidup.

Punan berbeda dengan Dayak yang merupakan istilah untuk masyarakat asli Kalimantan lainnya yang hidup dalam tradisi berladang.

Perbedaan itu dikatakan Pradiptajati Kusuma, pakar genetika dan evolusi populasi. Punan Batu, kata dia, tidak memiliki genetika austronesia seperti Dayak dan masyarakat lain dengan kebiasaan bercocok tanam.

Fakta itu muncul dalam kolaborasi riset lintas negara selama 2018-2019 yang dilakukan Pradiptajati bersama sejumlah peneliti dan organisasi, termasuk Lembaga Eijkman yang dibubarkan pemerintah akhir tahun lalu.

"Genetika austronesia bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, pada masyarakat di sekitar Punan Batu, dan semua Dayak dengan budaya agrikultura. Itu yang membedakan Punan dengan mereka," ujarnya.

Merujuk riset itu, orang-orang Punan Batu juga terbukti menjalani pola hidup berburu-meramu yang mengharuskan mereka nomaden dari satu lokasi ke tempat lainnya.

Mereka hanya tinggal selama delapan sampai sembilan hari di satu goa atau pondok. Setelahnya, mereka berjalan ke goa atau pondok lainnya, yang rata-rata berjarak 4,5 kilometer.

Beragam data ilmiah dalam riset itu menunjukkan orang-orang Punan Batu sudah selama ribuan tahun menjadi pemburu-peramu di Kalimantan, tanpa pernah beralih ke pola hidup berladang.

Hingga saat ini belum ada bukti arkeologi bahwa tradisi berladang lebih dulu eksis sebelum kemunculan genetik austronesian pada 4000 tahun lalu, kata Pradiptajati.

Sejumlah temuan tentang Punan Batu itu lebih kuat dibandingkan kelompok pemburu-peramu Mlabri di Thailand, Guaja di Amazon, dan Siriono di Bolivia, yang disebut sempat beralih ke cara hidup berladang.

Bodon, orang Punan Batu tertua, menyaksikan bagaimana orang tuanya terus berpindah, berburu untuk mendapat makanan. Mereka tidak pernah menguasai teknik menanam maupun memelihara ternak.

"Orang tua saya dulu tinggal di Liang Tilawang, Pinasing, ke Liang Katewang. Seluruh hutan ini tempat tinggal kami," ujar Bodon.

"Dari dulu cara hidup kami sama, tidak ada bedanya," ucapnya.

Punan Batu hidup di lokasi yang tidak benar-benar terpencil. Sejumlah pondok yang mereka bangun di hilir Sungai Sajau beberapa tahun terakhir dapat dicapai setidaknya selama tiga jam dari Tanjung Selor, pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Perjalanan itu ditempuh dengan perjalanan darat melalui jalur yang menghubungkan Bulungan dan Berau, lalu dilanjutkan dengan menyusuri sungai dari Jembatan Sajau Besar.

Keberadaan mereka sudah tercatat dalam riset Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1995. Ketika itu badan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menyebut Punan Batu sebagai Punan Benau yang hidup di hulu Sungai Sajau.

Istilah Benau yang digunakan dalam riset itu merujuk gunung setinggi 750 meter yang berada di hutan mereka. Gunung ini pada masa lalu merupakan tonggak perjumpaan Punan Batu dengan orang-orang dari luar hutan.

Sebuah cerita secara turun-temurun diestafetkan dari generasi ke generasi Punan Batu, bahwa Kesultanan Bulungan pada masa silam masuk ke hutan dan menjalin hubungan dengan nenek moyang mereka.

Dalam suatu peristiwa, orang-orang Punan Batu pada masa lampau menyerahkan Gunung Benau beserta segala sumber daya di dalamnya kepada kerajaan itu.

Sejak saat itu hingga hari ini, menurut orang-orang Punan Batu, Gunung Benau di hutan mereka dikuasai para ahli waris Kesultanan Bulungan, termasuk sarang burung walet yang banyak ditemukan pada goa-goa di dalamnya.

Sandi Saputra, pemuda Punan Batu, hingga kini terus bertanya-tanya tentang serah terima penguasaan Gunung Benau yang dia yakini turut mengubah kehidupan mereka saat ini.

"Saya sering bicara kepada sesepuh di sini, kenapa hak nenek moyang kami jatuh ke ahli waris sultan, padahal yang menemukan gunung dan sarang burung walet itu orang Punan Batu.

"Mereka hanya menjawab bahwa mereka dulu tidak tahu itu barang yang bisa menghasilkan uang," ucapnya.

Sandi mengungkapkan isi hatinya itu saat dia menemani kami berbincang dengan Bodon. Selain pendengarannya yang mulai memburuk, Bodon tidak lancar berbahasa Indonesia.

Sandi, yang serupa warga Punan Batu lainnya, tidak mengetahui persis tahun kelahirannya, menjadi perantara komunikasi kelompoknya dengan orang-orang luar.

Menurut Bodon, para pendahulunya menyebut sarang burung walet dengan istilah kulat batu. Walau belakangan mengetahui sarang burung walet memiliki harga jual tinggi, Punan Batu tidak berhak menjual komoditi itu.

Alasan yang dipahami Bodon, leluhurnya sudah menyerahkan Gunung Benau kepada sultan.

Orang-orang Punan Batu sejak saat itu dipekerjakan para ahli waris Sultan Bulungan untuk mengambil sarang burung walet. Sebagai pengganti tenaga dan keringat, mereka diberi barang yang tidak ada di hutan.

"Dulu orang Punan Batu 'kurang pintar di sarang'. Datuk datang, dia bilang itu berharga untuk orang Tionghoa," kata Bodon.

"Ambillah kalau begitu untuk kami. Bertukar barang dengan kami," ujarnya mengulang perkataan para datuk alias pewaris sultan.

"Itulah jadinya," ucap Bodon. Dari hubungan kerja itu, mereka menerima tembakau, parang, beras, dan barang-barang 'kota' lainnya.

Merujuk cerita oral tadi, hubungan antara Punan Batu dan Kesultanan Bulungan serta para pewarisnya berlangsung jauh sebelum para arkeolog pemerintah mencatat keberadaan mereka 27 tahun lalu.

Kisah itu menyiratkan fakta bahwa kelompok pemburu-peramu ini tidak terisolasi dalam dunia mereka sendiri.

Abdul Karim, satu dari para pewaris yang dipanggil dengan sebutan datuk, mengaku masuk ke hutan dan bertemu orang-orang Punan Batu pada tahun 1965. Karim berusia 12 tahun saat perjumpaan itu terjadi.

"Waktu itu saya datang dengan orang tua saya. Saya baru masuk lagi ke hutan itu saat sudah menjadi pegawai negeri tahun 1994.

"Dari dulu nenek moyang kami di Kesultanan Bulungan sudah mengembara. Dari kebiasaan itulah mereka bertemu dengan suku Punan Batu," kata Karim.

Namun hubungan dengan orang luar yang sudah berlangsung puluhan tahun itu justru membuat Sandi semakin mengerutkan alis. Dia menggugat fakta tentang Punan Batu yang selama ini tidak mendapat perhatian, terlebih perlindungan dari negara.

Selain hutan mereka yang tidak terbentang jauh dari pusat pemerintahan daerah, segelintir orang juga sudah mengetahui keberadaan Punan Batu sejak bertahun-tahun lalu.

"Dari dulu orang Punan Batu berdampingan dengan orang dari kabupaten, seperti Datuk Karim, Datuk Yasir, dan datuk lainnya yang sering mengunjungi kami. Tidak mungkin salah satu dari mereka tidak menceritakan kehidupan kami di Sajau Benau," kata Sandi.

"Jadi bukannya kami tidak diketahui, tapi kami tidak dihiraukan," ujarnya.

Pengabaian ini, menurut Sandi, adalah pangkal ketertinggalan mereka dari kelompok masyarakat lain. Mayoritas orang Punan Batu tidak bisa baca-tulis, kecuali sebagian pemuda yang belakangan ini rutin keluar hutan untuk menjual kayu dan madu.

Sandi berkata, pengabaian Itu juga membuat orang-orang Punan Batu yang selama ini sakit tidak pernah mendapat pengobatan.

Dua anak Sandi, Riska dan Dona, meninggal sebelum menyentuh usia 10 tahun, masing-masing tahun 2004 dan 2008. Dia yakin satu dari dua mendiang anaknya mengidap malaria.

Dan karena ketiadaan layanan kesehatan dari pemerintah itu juga, di sepanjang sejarah Punan Batu, setiap perempuan hamil bersalin tanpa bantuan bidan atau tenaga medis.

"Banyak kejadian bayi meninggal," ujar Sandi.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah para datuk pemegang hak Gunung Benau selama ini hanya mengambil untung dari hutan itu dan tidak bersimpati pada orang-orang Punan Batu?

Abdul Karim membantah mengabaikan nasib Punan Batu.

"Indonesia sudah merdeka 77 tahun, tapi selama itu mereka ditelantarkan begitu saja. Seharusnya siapa yang pedulikan mereka? Saya sudah perjuangkan mereka. Saya sudah lapor ke pemerintah," kata Karim.

Karim berkata, selama ini dia telah membantu menyambung hidup orang Punan Batu. Mereka selama ini hanya 'mendapatkan' beras dan sembako darinya.

Kajom dan Manik, misalnya, akhir Februari lalu turun dari liang untuk membeli beras. Bersama keponakan mereka, kakak-beradik itu naik perahu menuju Jembatan Sajau Besar.

Tujuan Kajom dan Manik adalah 'pangkalan', sebutan mereka untuk rumah yang dibangun Karim di pinggir jalan provinsi antara Bulungan dan Berau.

Di rumah itu, orang-orang Punan Batu biasa menjual hasil hutan seperti kayu kepada Karim. Di situ pula mereka membeli beras, biskuit, makanan ringan lain, dan air mineral.

"Kami dulu jarang turun ke pangkalan, kecuali betul-betul ada kebutuhan seperti membeli rokok. Mungkin tiga bulan turun sekali," kata Manik.

"Waktu saya muda, saya jarang ke sana karena masih mampu cari makan, banyak binatang dan ubi. Sekarang dalam sebulan sudah berpuluh kali turun ke pangkalan, minta beras.

"Di sini satu sak beras 25 kilo, habis dalam 2 atau 3 hari. Jadi kami turun lagi, beli beras lagi," ucapnya.

Beras dan makanan lain di 'pangkalan' Abdul Karim tidak mereka bawa pulang begitu saja. Warga Punan Batu harus membayar, baik dengan uang maupun kayu, buah-buahan hutan, atau madu.

Namun Kajom dan Manik ketika itu datang ke 'pangkalan' dengan tangan kosong. Mereka berutang untuk membayarnya di kemudian hari.

"Orang kami zaman dulu walau tidak ada beras, dia bisa makan. Pelanduk, kijang, payau, monyet, babi, burung masih banyak. Sekarang susah sekali mencarinya. Dalam sehari belum tentu dapat," kata Manik.

"Jadi kalau tidak ada beras, kami kepepet. Habis makanan kami. Dulu biar tidak ada beras, dua sampai tiga bulan tetap bisa makan," tuturnya.

Walau berutang kepada Abdul Karim, warga Punan Batu menanggap salah satu pewaris hak penguasaan Gunung Benau itu sebagai penyelamat. Karim, kata mereka, kerap menghapus utang itu.

Bukan hanya urusan jual-beli hasil hutan dan sembako, Karim mereka sebut berkontribusi "menghadirkan negara ke hutan Putan Batu".

Hampir seluruh warga Punan Batu dewasa kini memiliki kartu tanda penduduk, walau kolom tanggal lahir dan agama tidak diisi sebagaimana adanya. Punan Batu tidak pernah mencatat tanggal kelahiran. Mereka juga tidak memeluk agama, selain menghayati keberadaan tuhan dengan sebutan latala.

"Dulu mereka tidak punya kartu identitas. Pelan-pelan saya urus. Mereka sekarang punya KTP dan BPJS. Saya bawa mereka ke Tanjung Selor untuk foto karena layanan administrasi itu tidak ada di tempat mereka," kata Karim.

Sebelum tahun 2021 berakhir, mayoritas orang Punan Batu juga sudah menerima dua suntikan vaksin Covid-19. Karim mendorong puskesmas setempat menyalurkan vaksin di 'pangkalan'.

Kajom, Manik, Bodon, Sandi, dan hampir seluruh orang Punan Batu akhirnya berbondong-bondong menyusuri Sungai Sajau untuk mendapatkan vaksin.

Dari proses itu pula, sejumlah orang tua Punan Batu diketahui mengidap tuberculosis. Mereka urung divaksin dan kini hanya berpindah dari satu liang ke liang lain di kawasan hulu.

Begitulah Punan Batu yang sekarang tidak hanya bergantung pada hutan, tapi juga sosok para datuk yang diwakili Abdul Karim. Pangkalan adalah satu-satunya pelarian ketika mereka tidak menemukan babi, rusa, landak, kera, dan ubi-ubian.

"Hidup seperti ini menderita. Dulu tidak ada orang menggesek kayu, hanya mencari ubi saja. Sekarang dapat satu kubik dipikul. Memikul kayu itu berat, seperti itulah beban kami. Kalau ada beras baru kami bisa hidup," ujar Manik.

'Hidup sediakan segalanya'

Matahari tengah menyisih petang itu saat Sandi bersama Singir, Riski, dan Santi berjalan ke pepohonan di pinggir hutan. Anjing peliharaan keluarga kecil itu berjalan di paling depan. Mereka hendak memetik buah torai, sekitar setengah kilometer dari pondok mereka.

Sandi dan Singir mengalungkan tas rotan ke punggung mereka. Tas yang sama telah dipakai leluhur mereka sejak ratusan tahun lalu.

Setibanya di bawah pohon torai, Sandi melepas sepatunya. Dia membelah kulit kayu, kemudian mengikatnya hingga menyerupai tali.

Sandi menyimpulkan kulit kayu itu ke dua mata kakinya. Ini menjadi semacam bantalan kaki yang memudahkannya memanjat.

Kurang dari 15 detik, Sandi sudah berada di pucuk pohon torai setinggi hampir 10 meter. Dia melontarkan kata-kata, tapi suaranya terdengar sayup-sayup.

Sandi lalu menurunkan kulit kayu panjang ke arah Singir. Istrinya mengaitkan tas yang mereka bawa ke tali itu, sebelum ditarik ke atas oleh Sandi, menjadi wadah hasil panen torai.

Sekonyong-konyong suara jejak langkah manusia memecah keheningan. "Akim Udor," teriak Sandi. Akim bermakna paman. Udor, laki-laki yang muncul dari balik pepohonan itu, adalah kerabat dekat ibu Sandi.

"Saya bersyukur bisa bertemu dengannya. Tidak tentu waktu kapan kami bisa bertemu," ujar Sandi.

Sandi membagikan torai yang baru saja dia petik kepada Udor. Sanak famili itu berbagi kisah hingga hari nyaris gelap. Mereka memutuskan pulang ke pondok masing-masing karena bulan tengah gelap hari-hari itu.

Perjumpaan semacam inilah yang terjadi di antara orang-orang Punan Batu. Kebiasaan berpindah kerap membuat mereka saling bersilang jalan.

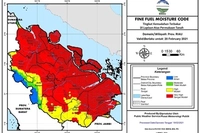

Merujuk riset Pradiptajati dan rekan-rekan penelitinya, orang-orang Punan Batu menjelajah wilayah hutan yang luas. Berdasarkan data perangkat sistem pemosisi global (GPS), para pemburu-peramu ini berjalan sampai ke Desa Antutan, Desa Jelarai, bahkan perbatasan Berau.

Terdapat setidaknya sembilan goa yang bisa mereka singgahi dalam ruang hidup itu. Liang Benau adalah yang 'paling dekat' dengan hilir Sungai Sajau.

Goa lainnya, secara berturut-turut ke arah hulu, adalah Nyahut-Nyahut, Pasuang, Pinasing, Tilawang, Batudupat, Katewang, Sagun, dan Bintang.

Beberapa liang yang ditulis terakhir berjarak dua sampai tiga hari berjalan kaki dari pondok Kajom dan Manik di hilir Sajau. Liang Bintang diyakini berada di garis wilayah Berau.

Tidak hanya di hulu, ruang jelajah Punan Batu juga mengarah ke hilir. Udor misalnya, selama bulan gelap lalu tinggal di pondok yang berada dekat jalan provinsi.

"Kalau sedang musim buah dan madu, kami jalan sampai ke liang terjauh," ujar Sandi.

Walau begitu, ruang hidup berupa hutan yang bisa mereka jelajahi untuk mencari sumber makanan itu kini semakin sempit.

Kurang dari satu kilometer dari tempat perjumpaan Sandi dan Udor di pohon torai tadi, telah ada kebun palawija milik perorangan.

Para pekerja di kebun itu berasal dari Jawa dan Sulawesi. Mereka kerap bermalam di ladang itu, tapi juga memiliki sepeda motor untuk masuk-keluar hutan. Sebuah jalan berbatu baru saja dibuka setahun terakhir. Ujung jalan itu selemparan batu dari pondok milik keluarga Sandi.

Kebun sawit kini juga sudah terbentang di lokasi yang berjarak satu jam berjalan kaki dari ladang palawija tersebut. Persis setelah gerbang keluar kebun sawit itu, jalan semakin lebar dan memungkinkan mobil pengangkut sawit melintas.

Kebun sawit juga bermunculan di berbagai sisi hutan Punan Batu, salah satunya di seberang pondok milik Bodon dan keluarganya.

Namun bukan hanya kebun milik perorangan yang menjepit orang-orang Punan Batu, tapi juga perusahaan skala nasional yang beroperasi atas izin pemerintah.

Sebagian wilayah hutan yang dijelajahi Punan Batu sejak masa silam itu sekarang merupakan area konsesi dua perusahaan kayu: PT Inhutani I (Persero) Unit Manajemen Hutan Sambarata dan PT ITCI Kiani Hutani.

Data ini merujuk pemetaan wilayah yang baru-baru ini dilakukan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Orang-orang Punan Batu tidak hanya sekali menjumpai 'orang luar' dalam penjelajahan mereka sehari-hari. Konfrontasi itu kerap berujung tidak seimbang karena orang-orang Punan Batu tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan bahwa mereka telah hidup lebih dari ratusan tahun di hutan tersebut.

"Kami sering memperingatkan orang-orang yang mengambil lahan. Kami sampai pada tahap bosan melarang mereka untuk berkebun," kata Manik.

"Kami sudah putus asa, ini tempat kami mencari makanan. Orang dari luar mengancam, 'mana surat kalian'. Kami bilang kami tidak punya surat karena tempat asli kami memang di sini," ujar Kajom menambahkan.

Kecemasan melingkupi seluruh orang Punan Batu. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan hutan, kecuali jalan konfrontasi fisik.

Udor bersama anak-anak laki-lakinya, misalnya, menandai beberapa pohon dengan cat berwarna merah sebagai batas agar orang luar tidak terus-menerus melebarkan kebun mereka. Namun cara itu pun kandas.

Pohon-pohon ditebang orang luar untuk membuka lahan, baik untuk sawit maupun usaha kayu. Kajom berkata, berbagai pohon menjulang itu bukan saja jatuh merusak tanaman ubi-ubian liar dan menghilangkan ekosistem binatang buruan, tapi suatu kali juga nyaris menimpa orang Punan Batu.

PT Inhutani I Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani sama-sama memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan alam.

Luas hak kelola PT Inhutani I Sambarata mencapai 106.020 hektare atau nyaris dua kali luas DKI Jakarta. Sementara hak kelola PT ITCI Kayan Hutani seluas 218.317 hektare.

PT Inhutani I merupakan perusahaan milik negara yang hak kelola hutannya tidak hanya berada di Berau, tapi juga beberapa daerah lainnya. Kayu yang mereka proses merupakan berasal dari pohon khas Kalimantan, seperti bengkirai, meranti, dan keruing.

Perusahaan ini memproses kayu menjadi sejumlah produk, antara lain kayu gergajian yang berbentuk balok persegi panjang, kusen jendela, dan papan kayu yang biasa digunakan menjadi meja maupun lantai.

Kayu produksi PT Inhutani I, termasuk yang berasal dari ruang hidup Punan Batu, diekspor ke Amerika Serikat serta negara-negara Eropa dan Asia Timur.

PT Inhutani I Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani sama-sama memegang sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari. Dokumen ini dikeluarkan Indonesian Forestry Certification Cooperation dengan mengacu skema sertifikasi internasional dari Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Direktur Inhutani I, Oman Suherman, menyebut perusahaannya mengetahui dan mempertimbangkan keberadaan Punan Batu dalam operasional mereka. Dia berkata, pihaknya selama ini sudah mempekerjakan dua warga Punan Batu.

Oman juga membuat klaim, sejak 2019 Inhutani I memberikan dana sebesar Rp1,9 miliar kepada warga Punan Batu. Uang itu disebutnya sebagai insentif alias uang pengganti untuk kayu-kayu yang berada di sekitar tempat tingal Punan Batu.

Dasar perhitungannya, Inhutani membayar Rp13 ribu per meter kubik balok kayu.

"Kami memberikan insentif atau premi berdasarkan hasil produksi kayu dari lingkungan tempat tinggal mereka untuk membantu perekonomian," ujar Oman.

Oman berusaha memperkuat pernyataannya dengan menunjukkan sejumlah berkas. Beberapa foto dalam dokumen itu memperlihatkan warga Punan Batu, termasuk Sandi, mengikuti pertemuan dengan perwakilan Inhutani I. Dalam sebuah potret, Sandi tampak menerima sejumlah uang.

"Penyerahan dana diterima ketua adat, ketua RT, dan kepala kampung," kata Oman.

Namun Sandi membantah bahwa dia dan kelompoknya telah menerima uang miliaran rupiah dari Inhutani. Sandi saat ini tengah menjalani periode keduanya sebagai ketua RT yang mencakup 96 warga Punan Batu.

"Yang jatuh ke tangan saya dan warga tidak sebesar itu. Kalau sebesar itu saya sudah jalan-jalan ke Jakarta," ucapnya.

Punan Batu, kata Sandi, baru menerima uang dari Inhutani I sejak awal tahun 2022. Jumlahnya sekitar Rp200 juta.

Sandi berkata, orang Punan Batu yang bekerja untuk Inhutani I adalah Nuing. Sandi memanggilnya dengan sebutan akim alias paman.

Nuing dan sejumlah kerabatnya tidak hidup berdampingan dengan 96 warga Punan Batu yang dipimpin oleh Sandi.

"Mereka masih berhubungan keluarga dengan kami, tapi karena perbedaan sikap, mereka memilih menyendiri. Sejak Inhutani berjalan di sini, dia sudah bekerja di sana," tutur Sandi.

Sementara itu, PT ITCI Kayan Hutani merupakan perusahaan privat yang kantor pusatnya berada di Jakarta. Direktur Utama korporasi ini adalah Bendahara Umum Partai Gerindra, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono. Dia adalah keponakan Prabowo Subianto.

Dalam ringkasan audit PT Sarbi International Certification kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awal Maret lalu, PT ITCI Kayan Hutani menghadapi 10 kasus klaim kepemilikan lahan dengan sejumlah pihak, termasuk warga lokal.

Namun berkas itu tidak memuat keberadaan orang-orang Punan Batu yang tinggal di wilayah konsesi mereka.

Dalam jawaban tertulis, Thomas Djiwandono menyebut area yang mereka kuasai bukan tempat bermukim Punan Batu.

"Mereka hanya masuk untuk berburu, mencari ubi dan ikan di sekitar Sungai Sajau," ujar Thomas.

Sejak melakukan operasional pemanfaatan kayu di kawasan itu, Thomas menyebut perusahaannya tidak pernah berkonflik dengan warga Punan Batu.

Satu perusahaan lain yang beroperasi di sekitar Punan Batu adalah PT Dharma Intisawit Lestari (DIL). Korporasi ini menginduk pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2013.

"Berdasarkan titik-titik mobilitas masyarakat Punan Batu dan peta hak guna usaha PT DIL, pergerakan mereka berada di luar batas area kami. Namun kami menyadari sepenuhnya keberadaan mereka," kata Denys Collin Munang, Chief Sustainability Officer DSNG.

Janji terbaru pemerintah

Keheningan di pondok-pondok Punan Batu di hilir Sungai Sajau berganti hiruk-pikuk. Akhir Maret lalu mayoritas orang hulu ini turun dari sekitar liang menuju hilir.

Beberapa pondok baru dibangun. Daun-daun rumbia hijau segar yang baru saja dipotong memuncuki setiap atap pondok itu.

Berburu-meramu tidak menjadi yang terutama hari-hari itu. Tidak seperti biasanya pula, Sandi tak mengenakan celana jins dan kaus oblong.

Bertelanjang dada dan bercawat, Sandi memanjat sebuah pohon muda setinggi lima meter. Namun dia naik bukan untuk memanen buah.

Sandi berhenti di tengah batang pohon. Ke arah kamera digital yang dimoncongkan kepadanya, Sandi menunjukkan otot serta salah satu kemahiran orang Punan Batu hidup di tengah hutan.

"Ada pelatihan memakai baju adat Punan karena ada rencana kunjungan pejabat dari Tanjung Selor," ujar Sandi.

Orang-orang pemerintahan kembali masuk ke hutan Punan Batu. Awal Januari lalu, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menjadi pejabat dengan kedudukan tertinggi yang bertamu ke masyarakat itu. Sekarang dia berencana datang lagi.

Menurut ingatan Abdul Karim, Budiman Arifin adalah "orang besar" pertama yang mendatangi Punan Batu. Budiman adalah Bupati Bulungan selama 2005 hingga 2015.

Pada Oktober lalu, politikus lokal bernama Ingkong Ala juga masuk ke hutan mereka. Eks bupati itu datang dengan status kandidat wakil bupati.

Ingkong datang lewat perantaraan Karim. Dia menjanjikan perhatian jika memenangkan pilkada.

Saat itu pandemi Covid-19 belum reda. Mayoritas orang Punan Batu hadir dan duduk di bawah tenda. Mereka bersilang kaki, menatap Ingkong. Mereka memakai masker putih bertuliskan angka satu—nomor urut Ingkong dan koleganya Syarwani di surat suara.

Zainal dan Syarwani mengutarakan janji serupa, bahwa pemerintah akan berusaha agar Punan Batu bisa terus hidup dengan cara hidup asli mereka: berburu-meramu.

Keduanya juga mengacu pada pendekatan yang sama. Mereka berkata, layanan publiklah yang akan masuk ke ruang hidup Punan Batu. Artinya, bukan orang-orang ini yang harus keluar hutan demi mengejar hak dasar itu.

"Kami akan membuat kelompok belajar dan mendatangkan guru sehingga anak-anak Punan Batu tidak buta aksara," ujar Zainal Januari lalu.

"Perumahan dan kesehatan harus kami perhatikan, tapi tidak berarti kehadiran pemerintah akan mengubah pola, kultur, dan kebiasaan mereka," kata Syarwani dalam kesempatan berbeda.

Namun sebelum beranjak ke pendidikan, kesehatan, dan perihal lainnya, persoalan ruang hidup semestinya lebih dulu dituntaskan, kata Taufiq Hidayat, peneliti YKAN.

Isu hutan, menurutnya, krusial karena terdapat tiga perusahaan di kawasan hutan yang biasa dijelajahi Punan Batu.

"Yang berkali-kali mereka sebutkan adalah 'kami butuh hutan'," ujar Taufiq.

YKAN, lembaga yang digawangi Taufiq, tahun lalu secara resmi menjalin kerja sama dengan Pemprov Kalimantan Utara. Mereka akan mengadvokasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan di wilayah itu, termasuk soal hutan.

YKAN mengajukan tiga opsi yang mereka klaim memungkinkan Punan Batu mempertahankan hutan. Ketiganya bergantung pada jalan tengah antara pemerintah, perusahaan, dan para pemburu-peramu itu.

Orang-orang hulu ini semestinya memiliki hutan seluas antara 8.000 hingga 18.000 hektare, kata Taufiq. Perkiraan luas yang disebut Taufiq itu merujuk riset Pradiptajati dan sekelompok peneliti lintas negara tahun 2018-19.

Cakupan paling ideal, kata dia, adalah angka yang tertinggi—yang sedikit lebih luas ketimbang ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Namun kesepakatan para pihak lah yang akan nantinya menentukan luas ruang hidup Punan Batu yang sah secara hukum negara.

Skenario pertama yang diajukan YKAN menyangkut prinsip nilai konservasi tinggi. Standar ini digagas Dewan Pengelolaan Hutan (FCS), organisasi global pemberi stempel bahwa suatu produk kayu dan sawit berasal dari proses produksi berkelanjutan.

Dalam prinsip fundamental ini, korporasi wajib menjaga keanekaragaman spesies dalam hutan, kelestarian ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Celah ini, menurut Taufiq, bisa digunakan untuk masa depan Punan Batu.

"Kita buktikan dan bicarakan dengan perusahaan bahwa ada masyarakat yang membutuhkan sumber kehidupan di sana," kata Taufiq.

"Dalam skema ini, masyarakat Punan Batu dipastikan masih bisa tinggal di wilayah konsesi, tapi hak atas hutan berada di tangan perusahaan. Ini diambil jika negosiasi berlangsung agak sulit," tuturnya.

Opsi kedua mengacu pada skema perhutanan sosial. Ini merupakan program pemerintahan Joko Widodo yang diklaim untuk menekan konflik agraria

Perhutanan sosial terdiri dari lima jenis konsep pengelolaan hutan. Yang sesuai dengan kondisi Punan Batu, menurut Taufiq, adalah konsep kemitraan kehutanan.

Jika skema ini disepakati, setiap keluarga Punan Batu nantinya berhak atas wilayah seluas lima hektare.

"Ini opsi yang moderat, artinya Punan Batu dan perusahaan sama-sama mengelola hutan dengan kepentingan masing-masing, ada jalan tengah dan perjanjian," kata Taufiq.

Opsi terakhir adalah hutan adat. Taufiq berkata, ini merupakan skema paling ideal untuk menjamin hak Punan Batu atas ruang hidup mereka. Walau begitu, dia yakin jalan menuju kesepakatan soal hutan adat akan terjal.

"Ini agak berat tapi kami harus berikhtiar untuk tetap 'berangkat ke sana'," ujarnya.

Berbagai pegiat lingkungan menyebut hutan adat adalah status yang memberikan perlindungan terkuat pada kelompok adat.

Setiap hutan adat berhak terlindungi dari pencemaran dan perusakan, begitu salah satu bunyi Peraturan Menteri LHK 21/2019. Warga adat juga dapat mengelola hutan itu dengan kearifan lokal dan mengambil keuntungan, baik dari kayu maupun yang lainnya.

Dalam satu contoh, masyarakat Marena di Enrekang, Sulawesi Selatan, bahkan bisa menegosiasikan ulang proporsi profit perusahaan yang konsesinya lebih dulu terbit ketimbang penetapan hutan adat.

Sebanyak 80 hutan adat sudah disahkan Menteri LHK, per Juli 2021. Total luasnya 59.442 hektare. Luas seluruh hutan adat itu setara tiga kali luas hutan ideal Punan Batu yang disebut Taufiq.

Jika total luas itu dibagi 80, satu hutan adat memiliki luas sekitar 700 hektare—walau ini perhitungan kasar dan tidak bisa menjadi patokan luas resmi.

Sebelum mendapat pengakuan pemerintah pusat atas hutan adat, sebuah kelompok harus terlebih dulu ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat.

Status masyarakat hukum adat hanya bisa berlaku lewat peraturan daerah. Kabupaten Bulungan, tempat Punan Batu hidup, sudah membuat regulasi yang memungkinkan bupati dan DPRD menempelkan status itu kepada kelompok adat.

Walau begitu, sejak diterbitkan tahun 2016, belum ada satupun masyarakat hukum adat mereka yang sahkan.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengaku pihaknya sudah memproses pengajuan Punan Batu sebagai masyarakat hukum adat.

"Sekarang belum ditetapkan karena harus ada kelengkapan dokumen, dari aspek kewilayahan, kultur, segi kependudukan dan dasar-dasar lain," ujarnya.

Meski telah bergulir, Syarwani tidak menyebut proses itu akan diikuti penetapan hutan adat Punan Batu oleh pemerintah pusat.

Nasib Punan Batu semestinya tidak serupa dengan Punan lainnya yang lebih dulu disentuh program pembangunan. Harapan ini dikatakan Dollop Mamung, laki-laki paruh baya dari kelompok Punan Tubu.

Dollop adalah satu dari sedikit orang Punan yang terlibat dalam berbagai riset antropologis para akademikus Barat sejak 1980-an hingga awal milenium kedua.

Bukan hanya meriset, Dollop merupakan saksi sekaligus pelaku sejarah dalam proses yang memaksa mayoritas orang Punan sepenuhnya berhenti menjadi pemburu-peramu.

Dollop juga menjadi bagian dalam eksodus besar-besaran orang Punan dari hutan di sekitar hulu-hulu sungai ke kawasan hilir dekat pusat pemerintahan.

"Tahun 1970-an banyak betul orang Punan Tubu yang dimukimkan ke perkampungan. Hidup mereka jadi susah karena tidak punya hutan. Hutan lebih mampu kasih mereka makan daripada harus tunggu bantuan," kata Dollop.

"Hutan dulu menyiapkan segala-galanya untuk orang Punan Tubu, walau sedikit, tapi terus-menerus ada. Mereka tidak akan mati karena makanan di hutan banyak," ucapnya.

Punan Tubu adalah sebutan untuk orang-orang Punan yang tinggal di hulu Sungai Tubu. Sungai ini merupakan salah satu ujung teratas Sungai Malinau.

Hingga hari ini, akses dari pusat kota Malinau ke Tubu masih lebih berat dibandingkan perjalanan dari Tanjung Selor menuju Punan Batu di hulu Sungai Sajau. Riam Tubu lebih deras, batu-batu di tengah sungainya pun jauh lebih besar.

Punan Tubu bukan satu-satunya Punan di sepanjang Sungai Malinau. Merujuk sensus orang Punan tahun 2002-2003 yang dilakukan Center for International Forestry Research, terdapat 43 kelompok Punan di Malinau.

Mereka menjadi objek utama Proyek Sivilisasi Suku-Suku Terasing yang digagas Departemen Sosial. Proyek itu bergulir sejak 1971.

Lars Kaskija, seorang antropolog asal Swedia, mencatat bahwa mayoritas orang Punan Tubu saat itu dipindahkan ke Respen Sembuak, desa yang tak jauh dari pusat kota Malinau.

Hampir seluruh kelompok Punan lainnya juga dimukimkan ke kawasan hilir. Mereka menempati sejumlah desa baru yang disebut dengan terminologi respen (resettlement penduduk).

CIFOR mendata 77 pemukiman baru untuk Punan pada tahun 2003. Jumlah orang Punan yang mereka catat berjumlah 8.956.

"Di zaman Soeharto, dia menggerakkan orang di hutan untuk dimukimkan. Katanya kalau kami tetap di hulu, kami tidak akan dapat layanan publik," kata Dollop.

"Walau bersedia pindah, di dalam hatinya, orang-orang Punan Tubu merasa terpaksa. Banyak hal yang mereka pikirkan.

"Lahan yang disediakan di Malinau terbatas dan sudah banyak kelompok lebih dulu tinggal di sana, seperti orang Tidung dan Dayak Lundayeh.

"Akhirnya ada penduduk dari lima desa memutuskan kembali ke hulu Tubu," ujarnya.

Dollop menyebut Punan Tubu gagap menghadapi 'dunia baru' meski para pendahulu mereka telah berhubungan dengan misionaris Belanda pada dekade awal abad ke-19.

Sekolah dasar berdiri di Tubu tahun 1948, kata Dollop. Namun menurut Dollop, itu semua ternyata gagal memuluskan orang Tubu menghadapi perubahan.

Merujuk fakta itu, dia yakin Punan Batu yang hingga hari ini masih berburu dan tak pernah menyentuh pendidikan akan lebih gagap menghadapi perubahan yang berlangsung kilat.

"Punan Batu lebih butuh wilayah kelola tradisional untuk berburu dan meramu secara subsisten," ujar Dollop.

"Mereka bisa dibina dengan pendidikan dan pemahaman tentang pertanian. Jika perlahan menjalani itu, mereka bisa mencapai tahap kehidupan yang kini dijalani Punan lainnya," ucapnya.

Bagaimanapun, bertahan di hutan dengan cara hidup asli bukanlah solusi yang bijak. Kesimpulan itu berkaca dari pemindahan puluhan kelompok Punan ke 'kampung-kampung dekat kota' sejak 1970.

Tiga peneliti—Patrice Levang, Edmond Dounias, dan Soaduon Sitorus—menuangkan gagasan itu dalam riset yang terbit di jurnal Forest, Trees, Livelihoods tahun 2005, Out of Forest, Out of Poverty?.

"Walau program pemindahan dulu dikritik keras, kita harus akui kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan jauh lebih baik di desa baru mereka," kata tiga peneliti itu.

"Jika targetnya adalah mengentaskan kemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi mereka, proses integrasi dirancang secara tepat.

"Jadi kita semestinya tidak terjebak romantisme untuk membantu Punan terakhir tetap hidup di hutan jika itu memang bukan pilihan mereka."

Membangun jembatan yang menghubungkan Punan Batu dari keterisolasian menuju integrasi dengan masyarakat luar jelas tidak mudah, kata Taufiq Hidayat, peneliti YKAN.

Dia menyebut proses itu membutuhkan rekayasa sosial yang berbasis ilmu. Namun aspirasi orang-orang Punan Batu disebutnya harus menjadi fondasi utama pengambilan kebijakan.

"Orang Punan Batu seperti Sandi ingin mencoba beradaptasi dengan cara baru. Kalau pilihan mereka seperti itu, pemerintah perlu fasilitasi, tapi secara perlahan, bukan merevolusi," ujar Taufiq.

Membiarkan Punan Batu menghadapi ketidakjelasan masa depan, menurut Dollop Mamung, bisa berujung bencana. Mereka akan tumbang dalam seleksi alam, kata Dollop.

"Saya khawatir, sebelum mereka siap beradaptasi dan bersaing, tapi hutan sudah tidak ada," ujarnya.

"Jadi peminta-minta pun mereka belum tentu bisa. Mereka bisa punah. Mungkin bisa berbaur ke masyarakat, tapi identitas mereka akan hilang," kata Dollop

Lantas bagaimana orang-orang Punan Batu menatap masa depan mereka hari ini? Hutan akan tetap menjadi poros terbesar, kata Sandi.

"Saya tidak bisa menyekolahkan anak saya supaya mereka bisa bekerja di kantor. Jadi tanpa hutan, kehidupan anak saya terancam," ujarnya.

"Jika memiliki hutan, mereka bisa memburu binatang, mencari ubi, mengambil madu dan buah bersama saudara-saudaranya."

"Sampai menetes darah, kami merindukan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah mengenai hutan. Tanpa itu, kehidupan kami akan terancam karena dasar kehidupan ini adalah hutan," kata Sandi. (*)

Tags : Kelompok Suku Pemburu, Suku Rimba Mulai Tersingkir, Lindungi Hutan Bagaikan Meneteskan Air Darah, Hutan, Hukum, Lingkungan,